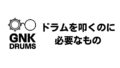

ドラムセットの各部名称

ドラムセットにおける各部名称は以下の通りです。

楽器ごとの紹介は次項に記載します。

※ここでは大まかに基本的な名称を解説しています。実際にはシンバルにも種類が複数あったり、タムも図より多かったり少なかったりする構成もあります。

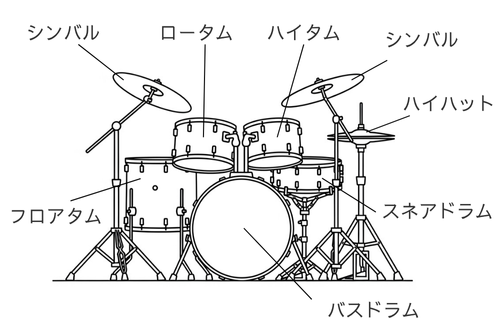

スネアドラム(Snare Drum)

吹奏楽や鼓笛隊などでいう、いわゆる小太鼓です。

バンドで演奏する場合は基本バックビート(2拍目と4拍目)を担います。

また、太鼓の中でもスナッピー(響き線)というものがあり、スイッチでオン・オフを切り替えることにより音色が変わります。

バンドで演奏する際は基本的にオンにしておきます。

ザラザラとした音の成分が混ざり、スネアらしい音になります。

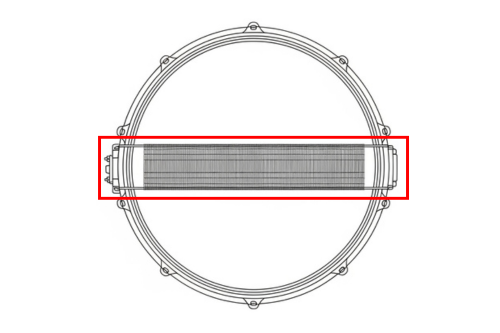

バスドラム(Bass Drum)

吹奏楽や鼓笛隊などでいう、いわゆる大太鼓です。

ただし、手ではなく足で演奏します。

バスドラムにはペダルが付いており、そのペダルを踏むことにより音が出ます。

太鼓の中で一番低音です。

基本はビートの頭(1拍目、3拍目)に入ることが多いです。

ハイハット(Hi-Hat)

2枚のシンバルを上下に組み合わせた楽器です。

スタンドにフットペダルが付いており、足で踏むと2枚のシンバルを合わせること(俗にクローズといいます)ができます。

足を離すと2枚のシンバルが離れる(俗にオープンといいます)、という構造です。

演奏の中では8ビートや16ビートで刻むことが多く、リズムの裏拍など細かいリズムを表現します。

また、ハイハットのオープンやクローズを使い分けることにより演奏にダイナミクス(緩急)を付けることができます。

ハイタム(High Tom)

高い音色のタム。

スナッピーのようなものは無く、純粋な太鼓です。

フィルインで使ったり、フレーズの一部に混ぜたりします。

普通のビートでも使うことはありますが、曲の展開が変わる場合(サビに入る前など)に使うことが多いです。

ロータム(Low Tom)

ハイタムよりも低い音色のタムです。

近年、このロータムを外したセッティング(ワンタムセッティング)が主流になっています。

役割はハイタムとほぼ同じです。

ただハイタムとロータムをセッティングしていると、正統派っぽい印象になります。

フロアタム(Floor Tom)

文字通り床に置いてあるのでフロアタムといいます。

タムの中では一番音が低いです。

ハイタム、ロータムと同等の役割に加えて、ハイハットのようにビートを刻むこともあります。

ドンドコドンドコ、躍動感のあるリズムを刻めます。

シンバル(Cymbal)

曲の場面が変わるときや、曲が終わったときに「タカドン…ジャーン!」で鳴らしたりします。

一番派手で大きい音が鳴ります。

基本的にはバスドラムと一緒に鳴らします。

種類がかなりありますが、ここでは紹介しきれないので、リハーサルスタジオに置いてある基本的なセットに標準で置いてあるものを紹介します。

クラッシュシンバルは文字通りスティックで勢いよく叩くことがメインのシンバルです。

曲の場面が変わるときや「タカドン…ジャーン!」のジャーンのときに叩くものがこれにあたります。

ライドシンバルはハイハットと同じく、リズムを刻むことがメインです。

ハイハットとはまた違うニュアンスになります。

また、叩き方や叩く強さによって「激しさ」や「静けさ」を表現できます。